Introduction

Comment reconstituer le fil d’une enquête ? Comment représenter visuellement une intrigue, ses zones d’ombre, ses fausses pistes, ses retournements ? Et surtout, comment faire vivre une lecture de manière collective et créative ? Ces questionnements ont guidé la conception de la séquence pédagogique ci-dessous, pensée dans le cadre du dispositif Échappée littéraire 2025, en partenariat avec une professeure de lettres.

S’inspirant des célèbres detective boards — ces « murs d’indices » emblématiques des séries policières contemporaines — les élèves de seconde sont invités à revêtir la posture d’enquêteurs littéraires.

À partir du roman policier Les loups de Babylone de Anne Percin, ils mènent une lecture-enquête, en collectant et connectant les indices, en élaborant des hypothèses, en croisant les points de vue, dans une démarche à la fois ludique, rigoureuse et réflexive.

À partir du roman policier Les loups de Babylone de Anne Percin, ils mènent une lecture-enquête, en collectant et connectant les indices, en élaborant des hypothèses, en croisant les points de vue, dans une démarche à la fois ludique, rigoureuse et réflexive.

Loin d’une simple restitution linéaire, il s’agit ici d’un travail d’interprétation active : construire du sens, confronter ses points de vue de lecteur, s’interroger sur les implicites, faire dialoguer les indices. Comme le rappelle Thomas Narcejac, le roman policier n’est pas seulement une « machine à lire » ; il est aussi, et surtout, une « machine à imaginer la lecture ». Ce genre littéraire met en scène le rôle du lecteur-enquêteur : celui qui élabore des hypothèses, confronte des versions et recompose peu à peu la trame narrative.

Cette séquence s’inscrit pleinement dans les finalités de l’enseignement du français au lycée : développer l’analyse littéraire, favoriser la créativité, structurer une culture partagée et encourager l’appropriation personnelle des œuvres.

À travers cette immersion dans une commission d’enquête littéraire grandeur nature, les élèves apprennent à lire autrement : en se projetant dans l’univers du texte, en matérialisant leur réflexion sous la forme d’une carte mentale collective, en scénarisant leur compréhension.

1.Cadre et contexte pédagogique

Cadre, contexte : dispositif Échappée littéraire 2025

Niveau : seconde générale et technologique

Collaboration : documentation (), lettres ()

Production finale : compte rendu sous la forme d’un mur d’enquête

Finalités de l’enseignement du français en classe de 2GT :

- Améliorer les capacités d’expression et de compréhension des élèves par un enseignement continué de la langue, et par la pratique fréquente et régulière d’exercices variés de lecture, d’écriture et d’expression orale ;

- Faire lire les élèves et leur permettre de comprendre et d’apprécier les œuvres, de manière à construire une culture littéraire commune, ouverte sur les autres arts, sur les différents champs du savoir et sur la société. Cela passe par l’acquisition de connaissances solides dans la discipline, notamment dans les domaines de l’analyse littéraire et de l’histoire littéraire ;

- Structurer cette culture en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves dans l’approche des formes, des œuvres et des textes, mais aussi en faisant toute sa place à la dimension historique qui permet de donner aux élèves des repères clairs et solides ;

- Former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût, en favorisant l’appropriation de leurs lectures et en renforçant leurs capacités d’analyse et d’interprétation ; approfondir et exercer le jugement et l’esprit critique des élèves, les rendre capables de développer une réflexion personnelle et une argumentation convaincante, à l’écrit comme à l’oral, mais aussi d’analyser les stratégies argumentatives des discours lus ou entendus ;

- Les amener à adopter une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche d’information.

Objet d’étude : le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle

Objectif général : s’approprier et restituer la lecture d’un roman policier avec la réalisation d’une commission d’enquête grandeur nature

Objectifs pédagogiques :

- Se mettre dans la posture de lecteur-enquêteur ;

- Retracer, pas à pas, le fil de l’enquête policière ;

- Connecter les indices afin d’avoir une vision globale de l’enquête. Faire des liens ;

- Faire preuve d’esprit de synthèse ;

- Donner vie et corps aux indices suite à la lecture du roman ;

- Restituer une lecture de façon interactive et collaborative par la création d’un mur d’investigation ;

- Créer et animer une commission d’enquête policière grandeur nature.

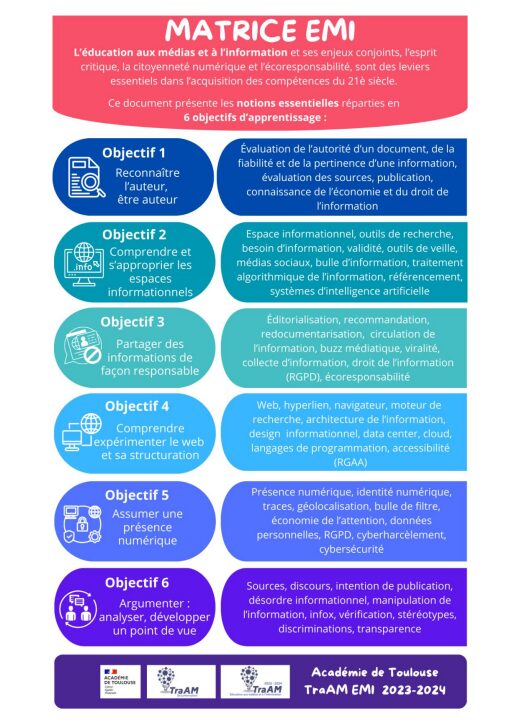

Compétences EMI (d’après la matrice EMI de l’académie de Toulouse, niveau 3 lycée ) :

- Objectif 1 : reconnaître l’auteur, être l’auteur

- Objectif 2 : comprendre et s’approprier les espaces informationnels

- Objectif 3 : partager des informations de façon responsable

Tableau détaillé des compétences info-documentaires et EMI travaillées.

Domaines du CRCN :

- Domaine 1 : Informations et données

Compétence 1.1 : Mener une recherche et une veille d’information

- Domaine 2 : Communication et collaboration

Compétence 2.1 : Interagir

Compétence 2.2 : Partager et publier

Compétence 2.3 : Collaborer

- Domaine 3 : Création de contenus

Compétence 3.1 : Développer des documents textuels

Compétence 3.2 : Développer des documents multimédia

Compétence 3.3 : Adapter les documents à leur finalité

Outils mobilisés : OpenStreetMap, outils d’IAg (production des portraits), générateur de SMS, suite LibreOffice, Paint, Gimp, pad.

Mots-clés : créativité, collectif, oral, enquête policière, immersion, investigation, indices, lecture, mur d’enquête

2.Lire un roman policier : un acte d’enquête

Le roman policier est un roman organisé autour de l’élucidation d’un crime, qui peut être de natures diverses : meurtre, cambriolage, etc. En général, il suit le déroulement de l’enquête et l’enquêteur, qui peut être un professionnel ou non, est le personnage principal. D’une certaine manière, dans un roman policier, il y a donc deux histoires : celle qui a mené au crime et qu’il faut reconstituer et celle de l’enquête que le lecteur suit pas à pas.

Le roman policier constitue un terrain d’expérimentation propice à l’exercice de la lecture active. Comme le souligne Thomas Narcejac, ce genre est une véritable « machine à lire » : il engage le lecteur dans une dynamique d’interprétation continue, qui se double d’une « machine à imaginer », rendant la lecture elle-même objet de réflexion. Le lecteur devient ainsi co-enquêteur, scrutant les indices, formulant des hypothèses, testant des interprétations.

Dans cette perspective, les compétences inférentielles sont particulièrement sollicitées. Le récit policier, à la fois résistant et proliférant, exige une attention aux non-dits, une capacité à distinguer l’implicite de l’explicite, et à reconstruire un enchaînement logique à partir d’éléments épars.

Les compétences inférentielles (ou de compréhension) représentent la capacité d’un élève à comprendre les informations implicites dans le texte.

Le roman policier est un genre qui s’attache à rendre son intrigue plausible, tout en y mêlant des éléments relevant d’un imaginaire omniprésent. Il sollicite en effet un lecteur actif, à la fois interprète et enquêteur, qu’il s’emploie à manipuler et à égarer afin de susciter une véritable démarche d’investigation (Decout, 2018). Le roman policier amène le lecteur à une prise de conscience réflexive, intrinsèquement liée tant à l’aventure vécue par les personnages qu’à celle de sa propre expérience de lecture. Ce qui est central dans un roman policier, ce n’est pas le crime mais bien l’enquête.

3.Le mur d’indices : un support heuristique et créatif

Le « mur d’images » – une paroi ou un panneau recouvert de données visuelles et textuelles – est devenu en l’espace de deux décennies un motif privilégié propre au petit et au grand écran permettant de projeter littéralement et métaphoriquement le travail d’enquête ou de résolution de problèmes.

La langue française ne dispose pas de terme spécifique pour désigner cet objet, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité. La langue anglaise n’est pas plus précise, même si certains termes génériques comme board ou working wall existent, mais ils renvoient surtout à des usages extérieurs aux sciences forensiques.

La science forensique est une science interdisciplinaire (chimie, informatique, biologie, anthropologie, etc.) regroupant les méthodes d’analyse de la police scientifique, de la criminologie et de la médecine légale, utilisée dans un cadre judiciaire.

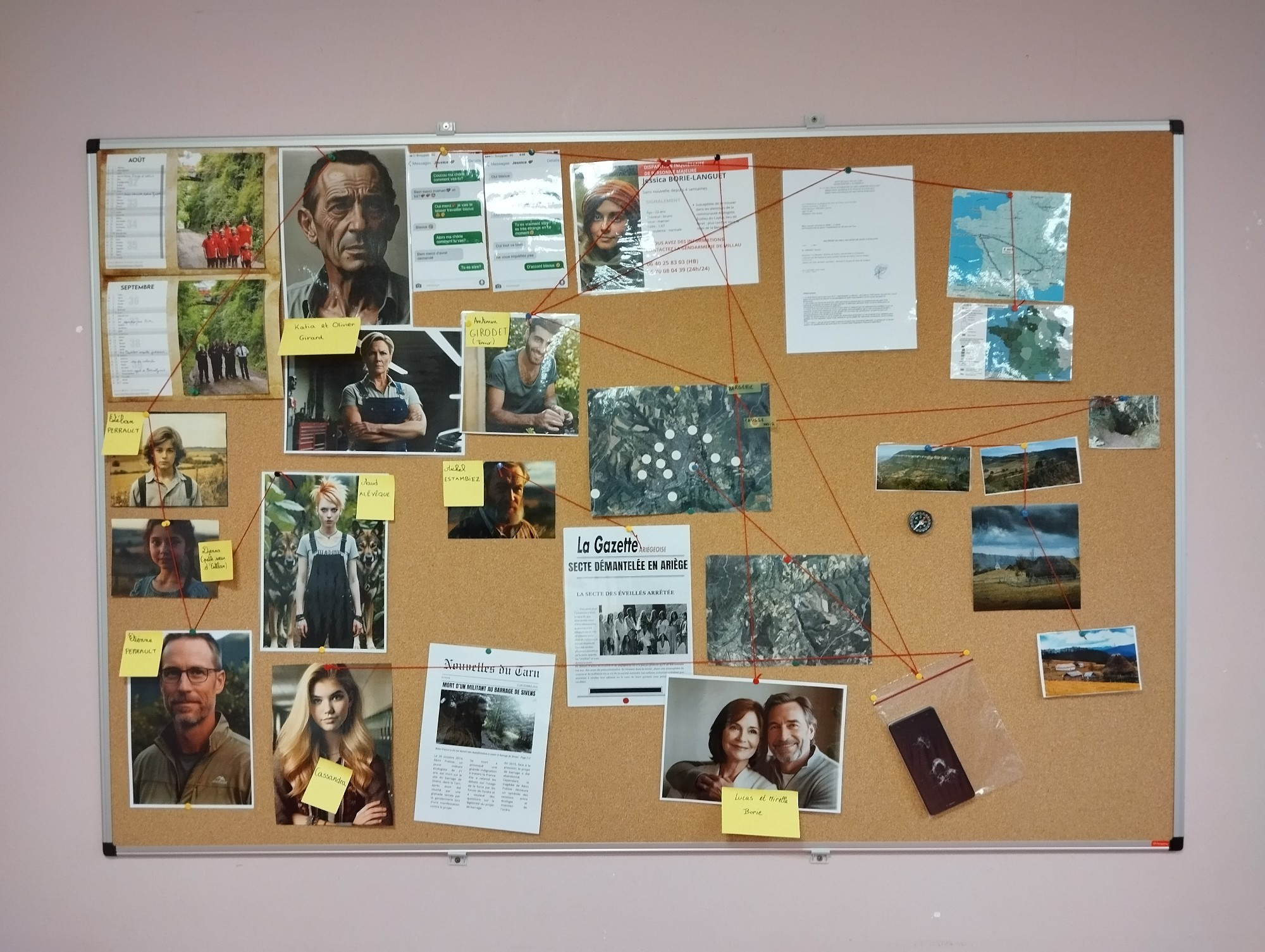

Le mur d’indices ou « evidence board » constitue le cœur du projet. Ce support visuel et collaboratif incarne la réflexion des élèves-enquêteurs. Il structure les éléments de l’enquête, rend tangibles les connexions entre les faits, les personnages, les mobiles. Au-delà de sa fonction organisationnelle, il stimule l’imagination et favorise la prise de parole en classe, notamment lors des scénettes d’audition de témoins. Véritable carte heuristique du roman, le mur d’indices permet une projection du raisonnement. Il devient le miroir du cheminement intellectuel des élèves, et permet de matérialiser cette démarche de lecteur, d’interprète et d’enquêteur.

4.Déroulement du scénario pédagogique

- Etape 1 : lecture individuelle du roman policier de Anne Percin, accompagnée d’une prise de notes orientée sur les indices et les hypothèses, du point de vue du lieutenant Cauchy ;

- Etape 2 : à la suite de cet inventaire, mise en commun des observations dans un document collaboratif avec renvois aux pages afin de faciliter le repérage des différents indices ;

- Etape 3 : élaboration d’une liste d’indices, puis création d’un mur d’indices physique (sur un panneau en liège). En parallèle, inventaire des tâches à réaliser (plan, carnet de notes du lieutenant Cauchy, portraits des personnages, articles de presse, photographies des lieux, avis de recherche, échanges de SMS entre la disparue et ses parents, calendrier). Relier les indices entre eux (fil de laine rouge, punaises) ;

- Etape 4 : répartition des rôles et préparation des scénettes d’audition ;

- Etape 5 : répétitions, puis mise en scène finale sous la forme d’une commission d’enquête grandeur nature, le jour de la rencontre avec l’autrice.

L’ensemble de ce travail – sans compter la lecture du roman – a nécessité un volume horaire de six heures.

5.Lecture, interprétation et réflexivité collective

Le projet ne vise pas la résolution d’une enquête, mais bien le développement de compétences de lecture interprétative. Il engage les élèves dans une démarche réflexive : que sait-on ? Comment articuler faits et hypothèses ? Le tout dans une dynamique de groupe propice à l’appropriation de l’œuvre. Cette pratique rejoint les analyses d’Umberto Eco selon lesquelles un texte de fiction est un « tissu de non-dits », appelant une projection constante du lecteur, qui anticipe, interprète et construit le sens au fil de la lecture.

Le récit policier engage les élèves dans un exercice complexe de distinction entre l’explicite et l’implicite, entre les faits établis et les interprétations subjectives. Cette démarche, qui requiert rigueur et vigilance, met en évidence la porosité des frontières entre réalité narrative et construction interprétative, souvent source de confusion pour les lecteurs.

Le récit policier constitue un support riche et stimulant pour le développement des compétences de lecture, tant sur le plan textuel que logique. Comme le soulignent M.-L. Gion et P. Slama, la structure narrative propre à ce genre, centrée sur une énigme, appelle une lecture active fondée sur la formulation d’hypothèses et l’identification d’indices. Cette exigence cognitive s’inscrit dans une dynamique interprétative qui engage pleinement le lecteur, appelé à participer à l’élucidation de l’intrigue.

Dans cette perspective, le roman policier, et plus précisément le récit d’enquête, peut être considéré comme un texte « résistant » (Tauveron, 2002). Cela signifie qu’il est difficile d’accès : il propose des points de vue limités, des informations incomplètes et des passages volontairement laissés dans l’ombre. Mais en même temps, il est riche et foisonnant, car il présente de nombreux indices, des fausses pistes et une variété de suspects. Ce type de narration sollicite fortement les capacités de déduction du lecteur, qui devient presque lui-même un enquêteur. Lire ce genre de texte demande donc une vraie attention et peut s’apparenter à un jeu de logique, comme l’indique la première des « vingt règles du roman criminel » établies par S. S. Van Dine : « Le lecteur et le détective doivent avoir les mêmes chances de résoudre l’énigme. » La lecture devient alors une véritable enquête, où la compréhension se construit en rassemblant, comparant et interprétant les indices dispersés tout au long du récit.

Cette logique peut être renforcée par l’usage pédagogique d’un dispositif visuel tel que le mur d’indices. En permettant la mise en relation visuelle des éléments de l’enquête, ce support offre une matérialisation du raisonnement en cours. Par hypothèses successives, les élèves sont amenés à scénariser leur réflexion, à organiser chronologiquement et logiquement les événements, et à attribuer à chaque trace narrative une signification contextualisée. Ce processus d’élaboration collective, à la fois analytique et créatif, s’appuie sur des mécanismes cognitifs fondamentaux dans la construction du sens.

Ainsi, le récit policier, par sa nature même, se prête à une pédagogie de la lecture active, réflexive, participative et coopérative. Il permet aux élèves de s’approprier le texte comme un espace d’enquête, où la compréhension se construit par inférences, confrontations et vérifications successives : une véritable formation à l’interprétation littéraire collective.

6.Bénéfices/limites du dispositif et améliorations possibles

Les bénéfices :

- Le mur d’indices est une manière originale et engageante de rendre compte d’une lecture ;

- Il permet de stimuler l’imaginaire des élèves, notamment dans la création des portraits des personnages. Les portraits ont par exemple été conçus à l’aide d’outils d’IA génératives ;

- Le mur d’enquête matérialise, ordonne et structure la compréhension des élèves. Il aide à faire des liens entre la chronologie des événements, les personnages ;

- Il permet un jeu de transition entre les personnages clés du roman et l’intrigue.

Les limites :

- La construction du mur d’indices demande un groupe d’élèves restreint. Il est donc essentiel de prévoir une organisation claire et une répartition précise des tâches afin que chaque élève soit activement impliqué.

Les pistes d’amélioration :

- Prévoir un temps supplémentaire réservé à la compréhension de la lecture : permettre aux élèves de distinguer ce qui relève de l’implicite, de l’explicite ;

- Des liens entre mur d’indices et outils de pensée visuelle peuvent s’établir. La création d’un sketchnote peut constituer une aide pour faciliter la compréhension du roman.

Outil de la pensée visuelle, le sketchnote se définit comme une prise de notes graphiques associant mots et images et visant à organiser l’information de façon visuelle. Cette technique modélisée par Mike Rhode, permet de dessiner des idées, de garder des traces de conférences, de synthétiser un texte, de préparer un exposé.

- Suggérer à chaque élève de conceptualiser, de manière individuelle le mur d’indices, qui servira ensuite de support aux échanges et aux discussions entre pairs avant de retenir une maquette finale ;

- Proposer aux élèves de réaliser une maquette (feuille A3) pour appréhender la gestion et l’occupation de l’espace ;

- Lors de la dernière étape (mise en scène d’une commission d’enquête grandeur nature), faire visualiser aux élèves un exemple concret avec la diffusion d’un extrait de film ou de série. Voir le documentaire Le mur d’indices.

Conclusion

Le mur d’indices constitue un outil particulièrement pertinent pour structurer la pensée des élèves : il permet d’organiser les informations issues de la lecture, de visualiser les liens logiques entre les éléments du récit et de favoriser le travail collaboratif autour d’une enquête littéraire. En tant que support matériel, il accompagne le cheminement interprétatif des lecteurs, agissant à la fois comme aide-mémoire et outil de compréhension. Véritable interface visuelle, ce dispositif donne à voir le raisonnement en cours, en projetant de manière concrète le processus de réflexion des élèves-enquêteurs.

Il s’agit d’une cartographie dynamique de la pensée, mobilisant des compétences de synthèse, d’analyse et de mise en relation. Ce travail d’enquête, collectif et créatif, engage les élèves dans une expérience immersive de lecture, les amenant à se projeter dans la posture du détective. L’élaboration du mur suppose une scénarisation des indices : leur sélection, leur organisation spatiale, leur hiérarchisation. Cette « modélisation synoptique » du roman devient ainsi un objet de réflexion partagée : dans quel ordre disposer les éléments ? Comment orienter le sens de lecture ? Quels liens expliciter ? Quelle place accorder à chaque trace ?

Pensé également comme un support à l’oral, le mur d’indices s’inscrit dans l’animation d’une commission d’enquête grandeur nature. Il ne s’agit donc pas d’un simple décor, mais d’un outil au service de la compréhension, de l’interprétation, de la restitution orale de la lecture. En cela, il constitue une véritable carte heuristique du roman, traduisant la complexité de son intrigue sous une forme visuelle. À l’image d’un puzzle narratif, le roman policier convoque une mosaïque d’indices à recomposer collectivement, dans un jeu d’hypothèses et de vérifications propre au travail d’investigation littéraire.

Pour terminer, le retour de Anne Percin suite à l’animation de la commission d’enquête (L’Est Républicain, 14 février 2025) :

« J’ai eu un moment de flottement, arrivais-je à Millau ou à Vesoul ? J’ai eu le plaisir de voir vivre mes personnages ».

Bibliographie

Decout, M. (2018). Le roman policier : une machine à imagination. Littérature, 190(2), 21-34. https://doi.org/10.3917/litt.190.0021.

Marie-Louise Gion et Patrick Slama, « Romans policiers et compétences de lecture », Réseau Canopé. Disponible sur : https://www.reseau-canope.fr/…/Romans_policiers_2020.pdf

Érudit, « Le mur d’images comme outil d’investigation », Revue IM, n°24-25, 2014. Disponible sur : https://www.erudit.org/fr/revues/im/2014-n24-25-im02279/1034168ar/

Fixxion, « La fiction comme tissu de non-dits », Disponible sur : https://journals.openedition.org/fixxion/9730

Fiche de synthèse sur le roman policier. Disponible sur : https://www.mondesenvf.fr/wp-content/uploads/Ateliers/Oscar/01_Fiche_de_synthese_roman_policier.pdf